南海トラフ地震の過去例から学ぶ 宝永地震 防災ニュース

<10月23日投稿>近い将来発生する可能性が高いと言われている巨大地震の筆頭である南海トラフを震源とする地震は、日本列島をとりまくプレートの歪みによりエネルギーがたまって繰り返し発生する地震です。データが比較的集まっている江戸時代から後の発生状況をみると、震源域は少しずつ異なりながらも概ね100年から150年の間に繰り返されているのがわかります。

1605年 慶長地震(M8.6)

1707年 宝永地震(M8.6)

1854年 安政東海・南海地震(M8.4)

1944年 昭和東南海地震(M7.9)/ 1946年 昭和南海地震(M8.0)

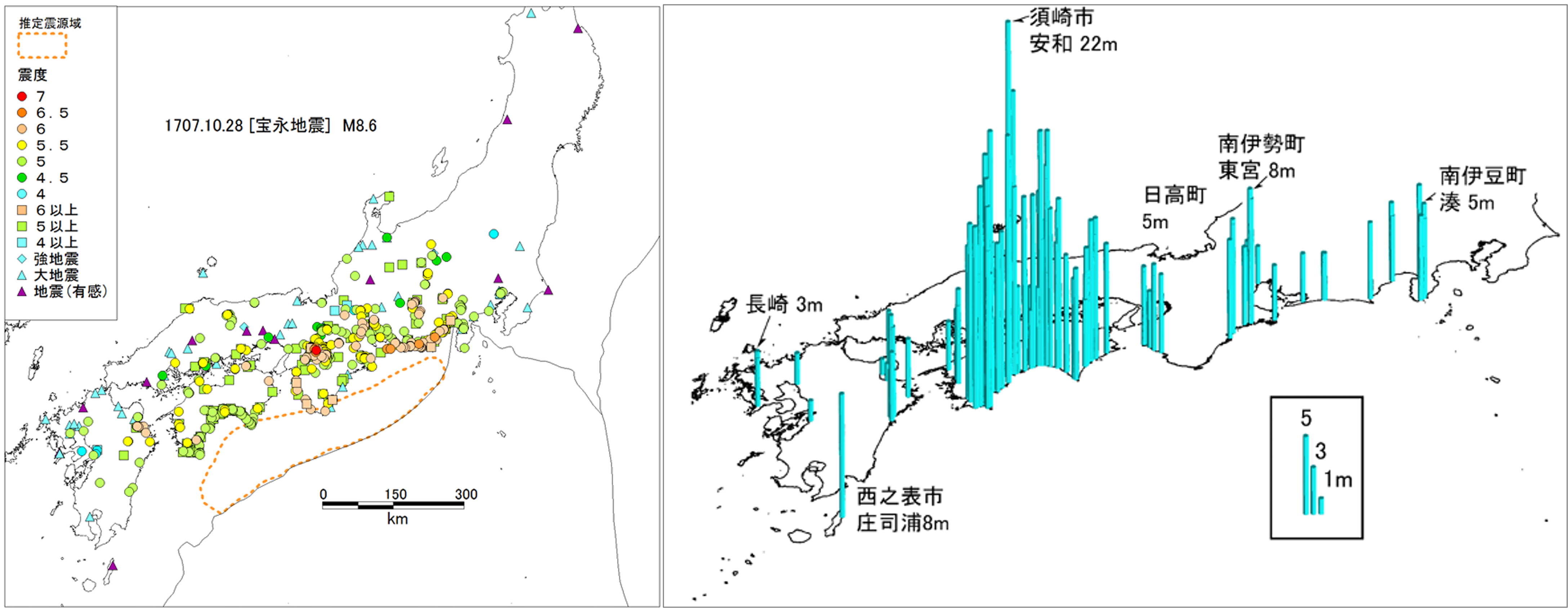

1707年に発生した宝永地震は、10月28日(旧暦では宝永4年10月4日)、遠州灘から四国までの沖合と、東海・東南海・南海地震の震源域が連鎖的にほぼ同時発生したもので、三連動地震のモデルになっています。地震の規模(マグニチュード)はM8.6と、後に発生した安政東海・南海地震(1854年;M8.4)や、昭和東南海地震(1944年;M7.9)、昭和南海地震(1946年;M8.0)より大きく、最大級の規模でした。

宝永地震は、最大震度7、九州から関東までの広い範囲で震度5以上となりました。津波高は最大で22mに及び、東海から九州までの広い範囲で観測されています。被害は、死者5000人以上、負傷者1300人以上、全壊家屋5万軒以上、津波による流失家屋2万軒以上、田畑も甚大な被害を受けました。地域によっては正確な調査ができるほどの史料がなく、実際の被害はもっと大きかったと考えられています。また、この地震から49日後には富士山が噴火しており(宝永大噴火)、大量の火山灰が江戸市中まで降り積もりました。噴火後は洪水などの土砂災害も継続し、複合災害の様相を呈していたことがうかがえます。

南海トラフの地震は、震源域がいくつにもわかれています。このため、次にどの震源域の組み合わせになるのか、時間差で発生するのか同時なのかなど発生形態が多様で、起きる時期も場所も予測不可能です。安政東海・南海地震のように31時間で連続発生したものも、昭和東南海地震・南海地震のように2年あけて連続したものもあります。気象庁が発表する「南海トラフ地震臨時情報」は、このように多様な発生形態となる南海トラフの地震について、地震発生の可能性が高まった場合に発表されるものです。必ず地震が起きるという予知ではありませんが、南海トラフの震源域でいま何が起きているのかを把握し、緊急性が高まっているのであれば何をして備えるかを判断するための情報として使えるようにしておきたいところです。

宝永地震のような実際に起きた地震を知っておくと、「ここまでは過去に起きたことがあるのだ」と実態に沿った対策をとることができます。自分たちの関係する地域ではどのような影響があるのかを、過去の災害から具体的に読み取っておきましょう。

画像出典:気象庁広島地方気象台 広島県に被害を及ぼす地震のタイプ(2)南海トラフでのプレート境界の地震「宝永地震(1707年)」より

防災ログ事務局:南部優子