東日本大震災から10年 復興評価は二分された 防災ニュース

3月10日 東日本大震災からまもなく10年となります。NHKが東北3県の被災者に対して行ったアンケートでは、災害からの復興の進捗や結果の評価がほぼ二分されている実態が浮かんできました。

東日本大震災は、2011年3月11日に三陸沖で発生。マグニチュード9.0、宮城県北部を中心に震度7という最大の揺れを観測し、数十分後から巨大な津波が繰り返し沿岸を襲いました。過去最大級の範囲となる海溝型地震により、大きな揺れと巨大津波、原発事故を併発して「想定外」の被害の連鎖も呼び、大規模災害となった東日本大震災は、死者・行方不明者あわせて2万2千人を超え、全国にいまも避難者が残る広域災害となりました。

NHKが2020年12月から2021年1月にかけ、岩手・宮城・福島の3県で被災した4千人あまりの方を対象に行ったアンケート(回答者1805人)では、被災当時に居住した地域について、10年経った現在の復興状況を尋ねたところ、以下のような回答となりました。

・復興は完了した:12.0%

・復興は思ったより進んでいる:33.7%

・復興は思ったより遅れている:43.3%

・復興はまったく進んでいない:7.4%

復興が進んでいると感じている人が55.7%、遅れていると感じている人が50.7%と、ほぼ二分される結果でした。

また、現在の復興状況をどう捉えるかについての質問では、

・思い描いていたより良い:22.7%

・思い描いていたとおりだ:20.4%

・思い描いていたより悪い:53.1%

と、現実の復興は期待したほどではなかったと感じている人が半数以上であることがわかりました。

特に、思い描いていたより悪かった理由には、「住民同士のつながり」(59.3%)、「にぎわい」(46.7%)が多くみられ、ハードの復興が進んでもコミュニティの再生には課題が残っているようすが浮き彫りとなっています。

大規模な災害も、10年という年月が流れると周囲の記憶は薄れ、災害があったことも忘れがちです。しかし当事者にとっては災害の傷は深く、一度被災するとなかなか災害前の状態には戻れません。

日本は世界の2割弱の自然災害を0.25の面積で引き受ける災害大国です。3月11日は、今もなお巨大災害と闘っている被災地を思い、一人ひとりにこれから何ができるのかを考えるきっかけとして胸に刻んでいきたいものです。

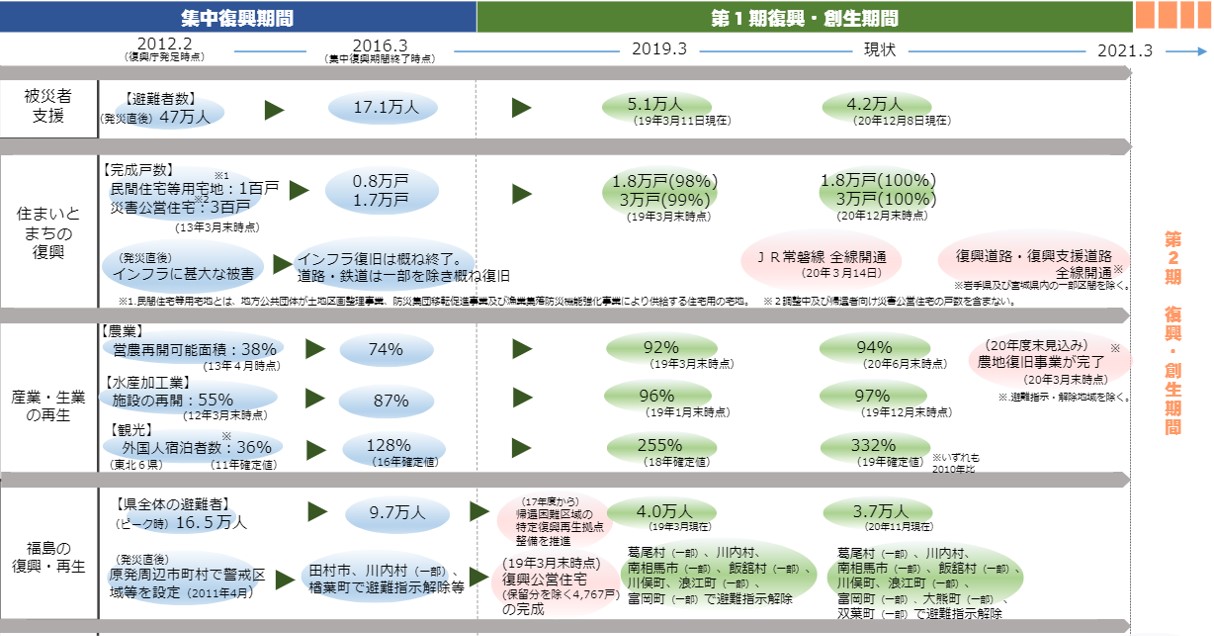

(出典:復興庁 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し 2021年1月より抜粋)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/2021.1_michinori.pdf

防災ログ事務局:南部優子